基礎知識

RPAツールとは?仕組みや選定ポイントから自動化の活用事例を徹底解説

業務効率化や人手不足解消の手段として注目されているRPAツールは、定型的な作業を自動で処理できるため、企業の生産性向上に大きく貢献します。

一方で、RPAツールに適した作業で導入・運用しなければ期待通りの成果を出せない可能性がある点には注意しておかなければなりません。

そこで本記事では、RPAツールの基本的な仕組みから、自社に適したツールを選ぶ際のポイント、さらに実際の活用事例までを解説します。

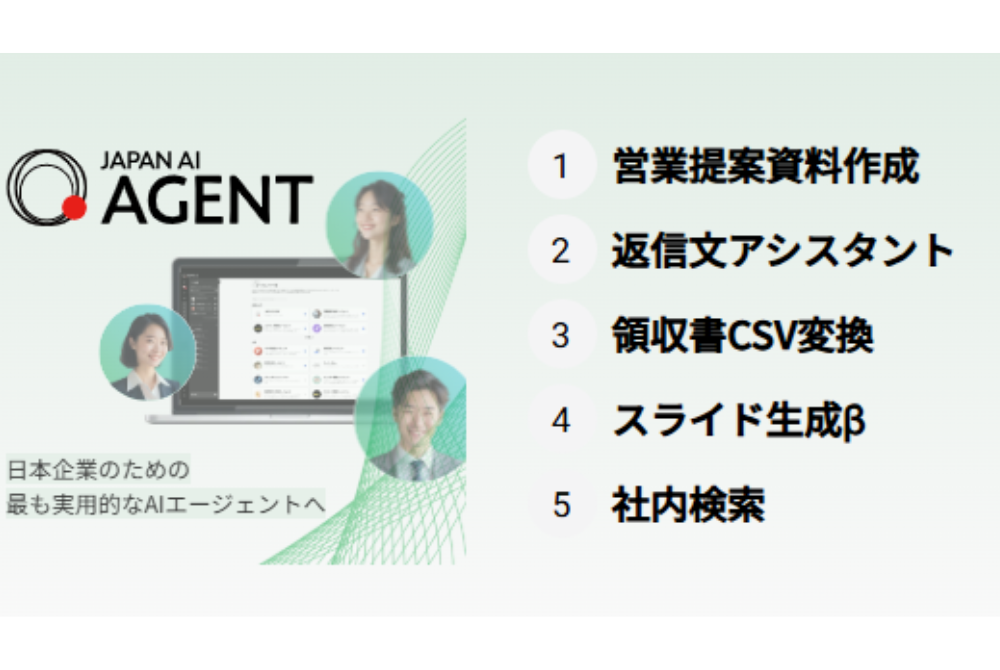

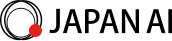

また、記事内ではRPA以上の業務効率化を実現できるAIエージェントを提供している「JAPAN AI AGENT」についてもご紹介。

【2025年】法人向け生成AIサービスおすすめ15選を比較!タイプ別にご紹介

様々な業務を自律的に遂行するAIエージェント「JAPAN AI AGENT」

日本企業のための

最も実用的なAIエージェントへ!

AIが企業の様々な職種の

方々が

普段行っている

タスクを自律的に実行

JAPAN AI AGENT

実用性の高いAIエージェンを提供

無料の伴走サポート

高いカスタマイズ性

目標設定をだけで自律的にAIが各タスクを実行

RPAツールとは?

RPAツールとは、人間がコンピューター上で行う定型的な業務をソフトウェアロボットが自動的に実行する技術です。

データ入力や集計、メール送信などの繰り返し作業を効率化し、業務の生産性向上や人的ミスの削減が期待できます。

RPAツールは、ユーザの操作手順を記録し、その手順を自動的に再現する方法で業務を遂行するため、より広範な業務プロセスの自動化が実現できるのが特長の一つです。

一方で、ルールベースの定型業務に適しており、複雑な判断を伴う業務の自動化には限界があります。

ここでは、RPAツールが注目されている背景と仕組みについて解説します。

RPAツールが注目されている背景

世界的に導入が進むRPAツールですが、日本でRPAツールが注目される背景には、以下の社会的要因が挙げられます。

| 要因 | 概要 |

| 少子高齢化による労働力不足 | 少子高齢化により、業務の効率化や自動化が急務となっている |

| 働き方改革の推進 | 働き方改革により、労働時間の適正化や生産性の向上が求められているなか、RPAの定型業務を自動化し、従業員がより高度な業務に集中できる環境を提供する機能が注目されている |

| DX化 | RPAは、業務プロセスの自動化を通じてDXを推進し、競争力の強化や新たな価値創出に貢献できる |

上記の要因から、RPAツールは現代のビジネス環境において重要な役割を果たしており、多くの企業から注目を集めています。

RPAツールの仕組み

多くのRPAツールの基本的な仕組みは、以下の要素から構成されています。

| 仕組み | 概要 |

| 部品(アクション) | ユーザーインターフェース(UI)操作、データ処理、ファイル操作など、特定の操作を実行するための基本的な機能や構成要素 |

| プログラム(シナリオ) | 業務手順を定義したもの |

| シナリオ作成ツール | プログラミング知識がなくても、ドラッグ&ドロップなどの直感的な操作でシナリオを作成できるツール |

| ロボット | 作成されたシナリオに基づいて、実際に業務を自動的に実行するソフトウェア |

| 運用管理ツール | ロボットの稼働状況を監視し、管理するためのツール |

上記の仕組みのもとに、RPAツールはユーザの操作手順を記録し、その手順を自動的に再現して業務を遂行します。

AIエージェントをノーコードで作成する方法をまとめました。従来のAIとの違い、AIの検索精度を高める方法、活用事例なども載せております。⇒資料はこちら

RPAツールと混同されやすい3つのツールと違い

RPAツールと混同されやすいツールは以下の通りです。

- AI

- VBA

- 産業用ロボット

ここでは、上記とRPAツールとの違いについて解説します。

AI(人工知能)との違い

RPAツールとAIは、業務効率化を目的とした技術ですが、その機能や適用範囲には以下のような明確な違いがあります。

| 項目 | RPAツール | AI |

| 作業範囲 | 定型的でルールが明確な業務に適している | 非定型的で判断を要する業務 |

| 学習能力 | 設定されたルールに基づいて動作し、自己学習機能は持たない | 機械学習や深層学習を通じてデータから学習し、経験を積んで精度が向上する |

| 導入の難易度とコスト | 比較的短期間で導入が可能で、コストも抑えられる傾向がある | 大量のデータ収集や学習モデルの構築が必要で、専門的な知識と高いコストが伴う |

RPAツールとAIはそれぞれ得意とする分野が異なるため、近年ではRPAとAIを組み合わせた「インテリジェント・オートメーション(IA)」が注目されています。

IAによりRPAの定型業務自動化能力とAIの学習・判断能力を融合すれば、より高度な業務プロセスの自動化が実現可能となります。

VBA(マクロ機能)との違い

RPAツールとVBAはいずれも業務の自動化を目的としていますが、その適用範囲や必要なスキル、処理能力などにおいては以下のような明確な違いがあります。

| 項目 | RPAツール | VBA |

| 自動化の範囲 | パソコン上のさまざまなアプリケーションやシステムを横断して操作を自動化できる | おもにMicrosoft Office製品(Excel、Word、Accessなど)内での操作自動化に特化 |

| プログラミングスキルの必要性 | ドラッグ&ドロップなどの直感的な操作で自動化シナリオを作成でき、プログラミングの知識がなくても利用可能なものが多い | マクロの記録機能を用いれば簡単な自動化は可能ですが、複雑な処理を実装するにはVBAのプログラミング知識が必要 |

| 処理能力とデータ量 | サーバー型やクラウド型のRPAツールは、大量のデータを高速に処理でき、パソコンの性能に依存しない | 処理速度や対応可能なデータ量は使用するパソコンの性能に依存し、大量のデータ処理には時間がかかる場合がある |

| 導入・運用コスト | 無料から数百万円まで幅広い選択肢がある | Microsoft Office製品のライセンスがあれば追加コストなしで利用可能ですが、外部委託する場合は数万〜100万円程度の費用が発生する場合がある |

上記の違いを踏まえ、業務内容や自動化の目的に応じて、RPAとVBAを適切に使い分ける必要があります。

産業用ロボットとの違い

RPAツールと産業用ロボットには、特に対象とする作業領域や実体において以下のような明確な違いがあります。

| 項目 | RPAツール | AI |

| 自動化の対象領域 | ソフトウェア上で動作し、データ入力や集計、メール送信など、パソコン内で行われる定型的な事務作業を自動化する | 物理的な機械装置として存在し、例えば製造現場での組み立てや溶接、梱包など、人間の手足の動きを代替する物理的な作業を自動化する |

| 実体の有無 | 物理的な形を持たず、ソフトウェアとして存在 | 物理的な装置として存在する |

| 導入場所 | オフィス環境でのデスクワークの自動化に適している | 工場の製造現場での作業自動化に適している |

上記の違いを理解すれば、業務内容に応じて適切な自動化手段を選択できるでしょう。

AIエージェントをノーコードで作成する方法をまとめました。従来のAIとの違い、AIの検索精度を高める方法、活用事例なども載せております。⇒資料はこちら

| 参考記事 | AIによる業務効率化の事例と活用効果を解説 |

RPAツールを活用する4つのメリット

RPAツールを活用するメリットは以下の4つです。

- 人手不足解消や業務改善につながる

- ヒューマンエラーを防止できる

- コストを削減できる

- コア業務に集中できる

ここでは、上記のメリットについて解説します。

人手不足解消や業務改善につながる

RPAツールの導入は、人手不足の解消や業務改善に大きく寄与します。

少子高齢化に伴う労働力不足が深刻化する現状で、RPAツールによる自動化が実施できれば、追加の人員を確保せずとも業務量の増加に対応できるため、人手不足の解消につながるでしょう。

また、企業内にはデータ入力や集計、メール送信などの繰り返し行われる定型業務が多く存在しますが、RPAを活用すれば定型業務を自動化し、作業時間を大幅に削減できます。

人手不足の解消や業務改善の有効な手段としてもRPAツールの市場価値は年々高まっているといえます。

ヒューマンエラーを防止できる

RPAツールの導入は、業務におけるヒューマンエラーの防止にも役立ちます。

RPAは設定された手順に従って正確に業務を遂行するため、人間が手作業で行う業務で起きやすい入力ミスや確認漏れなどのエラーを大幅に削減可能です。

例えば、データ入力や転記作業などの定型業務をRPAに任せると、作業の正確性が向上し、業務品質の均一化が実現します。

コストを削減できる

RPAツールは、企業における以下の項目でのコスト削減にも役立ちます。

- 人件費の削減

- 残業代や休日出勤手当の削減

- エラー修正コストの削減

- 繁忙期の臨時人員採用コストの削減

RPAツールの活用は、直接的な人件費削減だけでなく、エラー修正や臨時人員採用に伴う間接的なコストも削減し、企業全体の効率化と経済的メリットをもたらす点でも有益なツールといえます。

コア業務に集中できる

定型的なルーチン業務をRPAに任せると、以下のようなメリットが期待できます。

- 業務効率の向上

- 生産性の向上

- 従業員のモチベーション向上

上記のメリットにより、単純作業を行う必要がなくなった従業員はコア業務へリソースを割けるようになります。

RPAツールの活用は、定型業務の自動化を通じて従業員をコア業務に集中させ、企業の成長と発展を促進する効果が期待できます。

AIエージェントをノーコードで作成する方法をまとめました。従来のAIとの違い、AIの検索精度を高める方法、活用事例なども載せております。⇒資料はこちら

| 参考記事 | ナレッジマネジメントにAIを活用すべき理由とは?そのメリットや注意点を解説 |

RPAツールを活用する4つのデメリット

RPAツールには以下のデメリットがある点にも留意しておきましょう。

- 手間とコストがかかる

- トラブル発生のリスクがある

- 業務がブラックボックス化する可能性がある

- 業務の変更に併せて設定し直しが求められる

ここでは、上記のデメリットについて解説します。

手間とコストがかかる

RPAツールの導入には多くのメリットがある一方で、「手間」と「コスト」がかかる点は無視できないデメリットです。

まず、導入初期にはライセンス料や環境構築費といったコストが発生し、特に大規模導入を検討する企業にとっては高額になるケースもあります。

また、RPAを活用するには自動化対象となる業務の可視化や整理が必要です。

業務手順を洗い出し、標準化する作業には多くの工数がかかり、担当者への負担も少なくありません。

RPAは導入・運用を通じて継続的な手間とコストが発生するため、導入前に目的や期待効果を明確にし、投資対効果を十分に検討する必要があります。

トラブル発生のリスクがある

RPAツールの利用時にはトラブルが発生するリスクも否定できません。

例えば、RPAは設定されたルールに従って業務を遂行するため、基幹システムや外部アプリケーションのUI変更に対応できず、突然エラーが発生するケースがあります。

特に、頻繁に仕様が変わるWebサイトを自動化対象としている場合、そのリスクはより高まります。

また、RPAは個人情報や顧客データなど、機密性の高い情報を扱うケースも多く、セキュリティ面での配慮も不可欠です。

適切なアクセス制限が行われていない場合、不正アクセスや情報漏洩といった重大なトラブルにつながる場合もあります。

RPAには便利な側面とリスクが共存しており、導入・運用時には、業務の変化に即応できる体制整備やセキュリティポリシーの明確化、シナリオの定期的な見直しなどの対策が必要です。

業務がブラックボックス化する可能性がある

RPAツールによる業務プロセスの自動化で、その詳細が担当者に理解されなくなる「ブラックボックス化」が起きる可能性があります。

特に、RPAの設計や管理を一部の担当者だけが行っている場合、異動や退職などでその担当者が不在になると、設定内容や業務の流れが把握できず、運用に支障をきたす恐れがあります。

さらに、構築されたシナリオや業務プロセスがドキュメント化されていないと、ほかのメンバーが状況を理解できず、トラブル時の対応や業務改善が著しく困難になります。

ブラックボックス化を防ぐには、まず業務フローやRPAシナリオの内容を詳細に文書化して、定期的にプロセスの見直しやレビューを行い、業務内容やツール設定の変化をチーム内で把握しておく体制づくりも同時に行う必要があります。

業務の変更に併せて設定し直しが求められる

RPAツールは、業務内容やシステムの変更に伴い、設定の再調整が必要となるデメリットもあります。

RPAの設定を修正しなければならないケースは以下の通りです。

- 業務手順の見直し

- 基幹システムのアップデート

- 関連アプリケーションの仕様変更 など

上記のような設定変更の課題に対処するためには、業務プロセスの変更がRPAに与える影響を事前に評価し、必要な修正を迅速に行える体制を整備する必要があります。

また、RPAの設定やシナリオを適切に文書化し関係者間で共有すれば、属人化を防ぎ、スムーズな運用と保守を実現できます。

AIエージェントをノーコードで作成する方法をまとめました。従来のAIとの違い、AIの検索精度を高める方法、活用事例なども載せております。⇒資料はこちら

RPAツールでできる6つの業務

RPAツールでできる業務はおもに以下の6つです。

- データの入力

- 情報収集

- データ集計

- システム間・アプリ間連携

- データ検証

- 資料作成・送付

ここでは、上記の業務について解説します。

データの入力

RPAツールは、データの入力業務を自動化する分野で非常に高い効果を発揮します。

データ入力の作業はヒューマンエラーが起きやすい項目ではありますが、RPAツールを利用すれば正確かつ高速に処理できるようになり、業務効率の向上だけでなく、入力ミスの大幅な削減にもつながります。

情報収集

企業活動においては、最新の競合情報や市場動向、入札案件、価格比較など、さまざまな情報のタイムリーな収集が重要であり、その際にもRPAツールが役立ちます。

例えば、競合他社のECサイトを巡回して商品価格やキャンペーン情報を取得し、Excelシートに自動でまとめる作業は、RPAに適した定型業務です。

繰り返し発生する情報収集業務にRPAを取り入れると、人的リソースをより価値ある業務に振り分けられ、全体の業務最適化につながります。

データ集計

ExcelやCSVファイルを使った数値データの集計、分析用のデータ作成をRPAツールを利用して自動化すれば、作業精度の向上と工数の大幅な削減が可能になります。

例えば複数の支店から送られてくる売上データを収集して1つのフォーマットにまとめる作業は、ルールが明確で繰り返し性が高いためRPAに非常に適しています。

定型的かつ反復的な集計業務が多い企業にとって、RPAは有効な選択肢といえるでしょう。

システム間・アプリ間連携

RPAツールは、異なるシステムやアプリケーション間の連携を自動化し、業務効率を大幅に向上させられます。

例えば、ERP(Enterprise Resource Planning)やCRM(Customer Relationship Management)などの基幹システムとRPAを組み合わせると、データの入力・転記作業を自動化し、手作業によるミスを削減できます。

また、AI-OCR(Optical Character Recognition)とRPAを連携させると、紙媒体の情報をデジタル化し、システムへの入力作業を自動化できるのも特長の一つです。

データ検証

多くの企業では、異なるシステム間のデータ照合や、入力された内容の正確性確認といった検証作業が日常的に発生していますが、これらの作業にもRPAツールは活用できます。

データ検証業務はルールが明確で繰り返し性が高いためRPAに適しており、定められた条件に沿って高速かつ正確に検証処理を行えて、人手では到底追いつけない量のデータも処理可能です。

特にミスが許されない分野や大量のデータを扱う部門では、RPAによる検証の自動化が強力なサポートとなるでしょう。

資料作成・送付

人の手で行われている見積書・請求書の作成や、定期的なレポートの作成・送信などの業務は、ルールに沿って繰り返される処理であり、RPAの得意分野です。

例えば、GoogleアナリティクスやExcelなどから集計データを取得し、グラフ付きの報告書を生成してPDF化して関係者にメール送付する作業をRPAに任せると、正確かつスピーディなレポーティングが実現します。

特に、繰り返し発生する書類業務に課題を感じている現場では、RPAの導入効果が大きく表れやすいでしょう。

AIエージェントをノーコードで作成する方法をまとめました。従来のAIとの違い、AIの検索精度を高める方法、活用事例なども載せております。⇒資料はこちら

| 参考記事 | AIチャットボットとは?特徴や利用時の注意点を解説 |

RPAツールでできない2つの業務

RPAツールでは取り組めない業務としては、おもに以下の2つが挙げられます。

- 個別の判断が発生する業務

- 複雑な処理や高度な判断が必要な業務

ここでは、上記の業務について解説します。

個別の判断が発生する業務

RPAツールは、以下のような個別の判断が必要な業務には対応が難しいのが実情です。

- 顧客対応業務:顧客からの問い合わせやクレーム対応など、状況に応じて柔軟な対応や判断が求められる業務は、RPAでは自動化が困難

- 非定型業務:ルールが明確でない、または頻繁に変更される業務は、RPAの設定が難しく、自動化には向いていない

RPA導入に際しては、業務内容を精査し、定型的な作業と個別判断が必要な作業の明確な区別が大切です。

複雑な処理や高度な判断が必要な業務

複雑な処理や高度な判断が必要な業務についても、RPAツールは対応が難しいのが実情です。

【複雑な処理が必要な業務の例】

- 多岐にわたるシステムを横断する業務:複数のシステムやアプリケーションを連携させる業務では、各システムの仕様や操作方法が異なるため、RPAでの自動化が困難

- 例外処理が頻発する業務:標準的な手順以外の対応が頻繁に求められる業務では、RPAのシナリオ作成が複雑化し、メンテナンスも難しくなる。

【高度な判断が必要な業務の例】

- 創造的な思考や戦略立案:新製品のアイデア創出やマーケティング戦略の策定など、人間の直感や経験、創造力が求められる業務は、RPAでは対応できない

- 状況に応じた柔軟な意思決定:顧客対応や事故対応など、状況に応じて臨機応変な対応が必要な業務も、RPAの適用は難しい

RPAは定型的な業務の自動化には効果的ですが、複雑な処理や高度な判断が必要な業務には適していないため、RPAの導入に際しては業務内容を精査し、適切な業務を選定するようにしましょう。

従来のRPAでは難しかった判断・対応も、AIエージェントなら柔軟に自動化

RPAツールは、複雑な判断や状況に応じた柔軟な対応が求められる業務の自動化には限界があります。

しかし、近年のAI技術の進化により、RPAツールの課題を克服する新たなソリューションが登場しています。

その代表例が、JAPAN AI株式会社が提供する「JAPAN AI AGENT」です。

JAPAN AI AGENTの特徴と利点は以下の通りです。

| 特徴・利点 | 概要 |

| 自律的なタスク遂行 | 特定の目標を達成するために必要なタスクを自律的に作成し、計画的に実行できるため、従来のRPAでは難しかった複数ステップにわたる業務プロセスの自動化が可能 |

| 日本企業向けの最適化 | 日本企業で頻発する業務に最適化されたAIエージェントが標準搭載されており、各企業の実際の業務フローに沿ったカスタマイズも容易 |

| 無償の伴走サポート | AIの導入や活用に不安を感じる企業向けに、専任のサポート担当が無償で支援を提供 |

JAPAN AI AGENTの導入により、従来のRPAでは対応が難しかった複雑な業務や高度な判断が求められる業務の自動化が実現できます。

より高度なRPAの実装にご興味のある方は、ぜひ一度以下のリンクからお問い合わせください。

様々な業務を自律的に遂行するAIエージェント「JAPAN AI AGENT」

日本企業のための

最も実用的なAIエージェントへ!

AIが企業の様々な職種の

方々が

普段行っている

タスクを自律的に実行

JAPAN AI AGENT

実用性の高いAIエージェンを提供

無料の伴走サポート

高いカスタマイズ性

目標設定をだけで自律的にAIが各タスクを実行

RPAツールを導入する際の5ステップ

RPAツールを導入する際は、以下のステップを踏む必要があります。

- 業務の棚卸し後、自動化対象を決める

- 業務手順書を作成する

- ベンダーやツールの選定を行う

- 導入・設定を行う

- 評価を改善を繰り返す

ここでは、上記のステップについて解説します。

業務の棚卸し後、自動化対象を決める

RPAツールを導入する際には、最初に自社の業務を棚卸しし、そのなかから自動化すべき対象業務を選定するプロセスが大切です。

まず、部署やチームごとに日常的に行っている業務のなかから、ルーティン化されていて手順が明確な業務や単純作業に時間を取られている業務を洗い出します。

次に、それらの業務の中からRPAに適したものを選定し、効果が見込めて実現可能性の高い業務から着手するようにすると、RPAツールの導入が円滑に進みやすくなります。

また、業務の棚卸しと自動化対象の選定は業務改善と並行して行うと、単なる自動化ではなく業務そのものの質を高める取り組みにもつながるのがメリットの一つです。

業務手順書を作成する

RPAツールの導入時に業務手順書を作成しておくと、曖昧な手順や属人的な対応を排除し、誰が見ても理解できる形に業務を落とし込めるため、RPAの設定ミスや自動化後のトラブルを防止できます。

RPAツールに関する業務手順書作成の手順は以下の通りです。

- 対象となる業務を可視化する

- 詳細な作業手順を記載する

- 例外処理を明記する

- フローチャートを作成する

また、業務手順書の作成時には、業務に不慣れな人でも理解できるように具体的かつ明確に記載し、常に最新の情報を反映させるようにしましょう。

丁寧な業務手順書作成により、自動化プロセスがスムーズに進行し、導入後の運用も安定します。

ベンダーやツールの選定を行う

RPAツール導入前にどれだけ丁寧にベンダーやツールを比較検討できるかが、RPAの成功を左右するといっても過言ではありません。

RPAには、個々のパソコン上で動作する「デスクトップ型」、全社規模で統合的に管理する「サーバー型」、導入コストを抑えやすい「クラウド型」といった種類があります。

自社のIT環境や、どの規模で自動化を進めたいのかを踏まえ、最適な形態を選ぶ必要があります。

形態を選定した後は、以下の項目で検討を進めるとよいでしょう。

- ツールの操作性

- サポート体制の充実度

- 費用対効果

- セキュリティ面

- 拡張性 など

RPAツール選びは単なる製品比較ではなく、自社の業務特性・予算・体制・将来の展望を踏まえた総合的な判断が求められます。

複数の製品を試せる無料トライアルの活用や、導入実績のあるベンダーからの提案を受けることも効果的な選定方法の一つです。

導入・設定を行う

RPAツールの導入・設定フェーズでは、業務の手順をツール上に再現し、問題なく稼働させるまでの流れを一つひとつ確認しながら進める必要があります。

導入・設定のおもなフローは以下の通りです。

- 対象業務のシナリオを設計する

- 設計したシナリオを実際のRPAツールに設定する

- テスト環境での試運転を行う

- 実際に導入する

RPAは導入して終わりではなく、運用フェーズでどれだけ効果を維持・向上させられるかが大切なので、継続的な改善と最適化を意識して運用するようにしましょう。

評価と改善を繰り返す

RPAツールの導入は一度設定して終わりではなく、導入後に継続的な評価と改善を行うと、初めてその真価を発揮できます。

運用を始めた後も、定期的に状況を確認し、実際に得られている効果と当初の目的とのギャップを分析する作業が欠かせません。

また、業務そのものが時間とともに変化していくのを踏まえ、RPAのシナリオも定期的にメンテナンスする必要があります。

業務内容の変更や、使用するアプリケーションのアップデートに対応できる体制を整えると、RPAが長期にわたって効果を発揮し続けられるようになります。

AIエージェントをノーコードで作成する方法をまとめました。従来のAIとの違い、AIの検索精度を高める方法、活用事例なども載せております。⇒資料はこちら

RPAツールを選定する際の4つのポイント

RPAツールを選定する際のポイントは以下の4つです。

- 必要な機能が実装されているか

- コストパフォーマンスは高いか

- 使いやすいか

- サポートが充実しているか

ここでは、上記のポイントについて解説します。

必要な機能が実装されているか

RPAツールを選定する際には、まず自社の業務プロセスを詳細に分析し、自動化したいタスクを明確にする必要があります。

その上で、自動化したいタスクに活用できる以下の主要な機能がツールに実装されているかを確認しましょう。

- 業務プロセスの自動化機能

- システム連携機能

- エラー処理と例外対応機能

- セキュリティ機能

上記の機能が自社の業務要件を満たしているかを評価し、必要に応じてデモンストレーションやトライアルを実施すれば、最適なRPAツールを選定できます。

コストパフォーマンスは高いか

RPAツールを選定する際には、コストパフォーマンスの高さを見極める必要があります。

ただ単に「安いから良い」「高いから高性能」という判断ではなく、費用と得られる効果のバランスを冷静に見極める視点が求められます。

近年では無料トライアルを提供するRPAツールも増えており、実際の操作性や業務との相性を事前に試せるため、導入後の「こんなはずではなかった」を回避できるでしょう。

使いやすいか

RPAツールを選定する際、使いやすさは重要な判断基準となります。

操作性が高いツールは、現場の担当者が直感的に理解し、迅速に業務へ適用できるため、導入効果を最大化できます。

使いやすさを判断する基準の例は以下の通りです。

- インターフェース(UI)がシンプルで直感的であるか

- 専門的な知識が不要で、ノーコード・ローコードで操作できる

- 連携機能が充実している など

最終的には、現場のITスキルや業務内容に応じて、最適な操作性を持つRPAツールを選定するのが効果的な導入と運用の鍵となります。

サポートが充実しているか

サポート体制の充実度もRPAツール導入時の重要な検討ポイントです。

以下のような適切なサポートが提供されるベンダーであれば、導入から運用までのプロセスが円滑に進み、トラブル時の迅速な対応も期待できます。

- メールや電話だけでなく、チャットやリモートサポートなど、複数の手段に対応している

- 24時間体制でサポートが受けられる

- 不具合やエラー発生時に、素早く正確に対応してもらえる

- 研修・トレーニングが充実している

- ユーザのコミュニティやフォーラムが用意されている など

上記のようなサポート体制が充実していれば、導入前・導入後も安定して運用を続けられるでしょう。

AIエージェントをノーコードで作成する方法をまとめました。従来のAIとの違い、AIの検索精度を高める方法、活用事例なども載せております。⇒資料はこちら

RPAツールの活用により業務改善に成功した3つの事例

ここでは、RPAツールの活用により業務改善に成功した以下の3つの事例を紹介します。

- データ加工・分析などの事務業務時間を75%削減!

- 4時間かかっていた仕訳入力やチェック作業を5分に!

- 問い合わせにAIが自動回答!顧客満足度向上とCSの負担軽減を目指す

データ加工・分析などの事務業務時間を75%削減!

IT業界の事例では、膨大な手作業業務の自動化を目的に、RPAツールを導入しました。

約200種類の手作業のうち12種類を選び、検証を実施してから導入した結果、作業時間の約75%削減に成功。

また、導入にあたっては、シナリオの乱造を防ぐための責任者の配置や、業務の標準化、作業マニュアルの見直しも実施し、業務の棚卸しと改善にもつながりました。

こちらの会社にとって、RPAツールは単なる業務効率化ツールにとどまらず、業務革新の鍵となる存在となっています。

4時間かかっていた仕訳入力やチェック作業を5分に短縮!

金融業界の事例では、経理業務の中でも特に負担の大きかった仕訳入力作業をRPAツールで自動化した結果、業務時間を4時間からわずか5分に短縮できました。

また、入力ミスゼロ・劇的な省力化も実現でき、特に「業務の一部から小さく始める」手法で、社内の抵抗も少なくスムーズに導入できたのがRPAツール導入の成功要因でした。

今後は省力化で生まれた時間を分析や評価といった高付加価値業務にシフトしつつ、さらに業務の自動化を拡大する予定です。

| 参考記事 | プレゼン資料の作り方の7つのコツとは?構成やデザインのポイントを解説 |

問い合わせにAIが自動回答!顧客満足度向上とCSの負担軽減を目指す

マーケティング業界の事例では、広告計測領域でデジタルマーケティングソリューションを提供する企業です。

顧客数の増加に伴い、1日約100件の問い合わせ対応が必要となり、回答遅延やスタッフの負担増加が課題となっていました。

そこで、JAPAN AIのAIチャットボットをChatworkとAPI連携で導入し、FAQからAIが自動回答する仕組みを構築した結果、社員はコア業務に集中できるようになりました。

JAPAN AIの具体的な提案とサポートも大きな助けとなり、導入から運用までスムーズに推進できたのも成果につながった要因の一つです。

詳細は以下のリンクからご確認ください。

様々な業務を自律的に遂行するAIエージェント「JAPAN AI AGENT」

日本企業のための

最も実用的なAIエージェントへ!

AIが企業の様々な職種の

方々が

普段行っている

タスクを自律的に実行

JAPAN AI AGENT

実用性の高いAIエージェンを提供

無料の伴走サポート

高いカスタマイズ性

目標設定をだけで自律的にAIが各タスクを実行

まとめ:AIエージェントでRPA以上の業務効率化を実現するならJAPAN AI AGENT

RPAは定型業務の自動化において非常に有効であり、多くの企業がその導入を進めています。

しかし、複雑な判断を要する業務や高度な対応が求められる場面では、従来のRPAツールだけでは対応が難しい場合もあります。

そこで注目されるのが、自律型AIエージェントである「JAPAN AI AGENT」です。

JAPAN AI AGENTは、特定の目標を達成するために必要なタスクをAIが自律的に作成し、計画的に実行できるシステムです。

JAPAN AI AGENTのおもな特徴としては以下のものが挙げられます。

- 実用性の高いAIエージェント:日本企業で頻発する業務に最適化されたAIエージェントが標準搭載されている

- 無料の伴走サポート:生成AIを普段使用しない方でも安心して活用できるよう、専任のサポート担当がAIエージェントの活用を支援

- カスタマイズ性:自社の業務フローに合わせてAIエージェントをカスタマイズして作成できる

上記の特徴により、JAPAN AI AGENTは複雑なタスク処理や高度な判断が求められる業務にも柔軟に対応できるため、業務効率化をさらに推進する強力なツールとなり得ます。

業務自動化を検討されている企業にとって、JAPAN AI AGENTは有力な選択肢の一つとしておすすめですので、ご興味のある方はぜひ以下のリンクからお問い合わせください。

AIエージェントをノーコードで作成する方法をまとめました。従来のAIとの違い、AIの検索精度を高める方法、活用事例なども載せております。⇒資料はこちら

AIを活用した業務工数の削減 個社向けの開発対応が可能

事業に沿った自社専用AIを搭載できる「JAPAN AI CHAT」で業務効率化!

資料では「JAPAN AI CHAT」の特徴や他にはない機能をご紹介しています。具体的なAIの活用事例や各種業務での利用シーンなどもまとめて掲載。

あわせて読みたい記事