基礎知識

ナレッジマネジメントにAIを活用すべき理由とは?メリットや注意点

あなたの職場では適切にナレッジが共有されていますか?これまでも社内での知識の共有は重要視されてきましたが、生成AIの登場で知識はより組織性の強いものになっています。生成AIにより社内FAQシステムが構築されるなど、必要なときに必要なナレッジに迅速にアクセスできる環境が整備されてきています。

本記事では知識を組織で共有し生産性の向上を目指すナレッジマネジメントとAIのシナジーについて、AIエージェントを提供するJAPAN AIが解説します。

ナレッジマネジメント業務を自律的に遂行するAIエージェント「JAPAN AI AGENT」

貴社業務に特化したAIエージェントを搭載!

上場企業水準のセキュリティ環境と

活用支援を無償で提供

チャットツールなら JAPAN AI CHAT

上場企業水準のセキュリティ環境

豊富なテンプレートをご用意

自社開発のRAGで高回答精度を実現

外部連携機能をご提供

ナレッジマネジメントとは

ナレッジマネジメント(Knowledge Management)とは、組織内の従業員が持つ知識を組織で共有し活用することで生産性の向上や業務効率化を目指す経営手法です。

ナレッジマネジメントでは「暗黙知」と「形式知」の二つのタイプの知識を対象としています。「暗黙知」は言葉などで説明することが難しい知識や勘などの属人的な知識を指します。暗黙知は言語化、図式化することで知識として共有可能になります。

一方、「形式知」はマニュアルなどのすでに言語化された知識です。正しい形式知を共有し、迅速にアクセスできるようにすることで誰でも業務の生産性を向上することができます。

ナレッジマネジメントの目的

上記で説明した通り、ナレッジマネジメントは業務の効率化と生産性向上を目指す経営手法であり、組織内での知識やノウハウを適切にデータベース化し、全ての社員が必要な時にすぐに活用できる環境を整えることで、その効果を最大限に引き出します。特に、個人のスキルや経験が共有されないと、企業全体でその資産が活かされず、業務の効率が低下してしまいます。

ナレッジマネジメントの目的として、組織内での知識やノウハウを組織全体で共有・活用できるように体系化し、特定の社員への依存を防ぐことで、持続的な成長や人材育成の向上が期待できます。

ナレッジマネジメントが重要視される背景

ナレッジマネジメントが重要視される背景には働き方や企業における変化、ITの技術革新があります。

この章では下記の内容についてそれぞれ解説します。

- 働き方や企業における変化

- IT技術の革新

働き方や企業における変化

働き方はコロナ禍を経てテレワークが普及し、多様に変化しています。同僚とオンラインでコミュニケーションを取る機会も増えており、知識を共有する接点は減少しているといえます。

また、サテライトオフィスやフレックス勤務なども増えており、どのような環境下でもスムーズに知識を共有できることが重要になっています。

IT技術の革新

IT技術の革新で世界中の情報にアクセスできるようになったことから消費者ニーズの多様化が進んでいます。世界のトレンドや地域の制約なく情報を収集し共有することが求められています。

そこで注目されているのがナレッジマネジメントになります。

ナレッジマネジメントにAIを利用すべき理由

ナレッジマネジメントにAIを利用すべきなのはデータ分析と相性が良いことや過去データを利用して予測の導き出せるためです。

ナレッジマネジメントにAIを利用すべき理由の詳細について下記2点を解説します。

- AIのデータ分析機能と相性が良い

- 過去データを活用して予測を導き出せる

AIのデータ分析機能と相性が良い

AIは大量の情報を収集し分析するのに優れています。ナレッジマネジメントにおいても大量のナレッジを収集し、そこから引き出す作業が必要であり、AIの情報収集能力・抽出能力を活かすことができます。

また、情報検索に生成AIを利用することでチャット形式で情報の検索が可能になるなど、情報機器に詳しくない社員でも簡単に操作することができ、利活用のハードルを下げることができます。

過去データを活用して予測を導き出せる

膨大なデータがあっても人の手による管理では限界があり、せっかく蓄積したナレッジも活かされません。AIを利用することにより、過去のナレッジに基づいて分析や予測を行うことができ、蓄積したナレッジを最大限活かすことができます。

ナレッジマネジメントでのAIエージェントの活用例

ナレッジマネジメントにAIが必要ですが中でもJAPAN AI AGENTの導入をおすすめします。

JAPAN AI AGENTでは、より効率化したAIツールの提供が可能です。

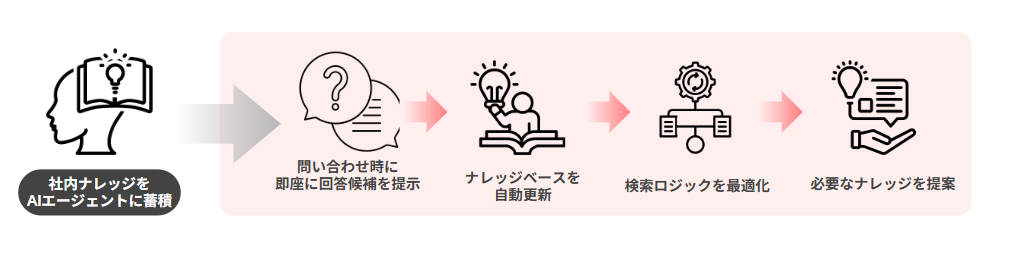

実際に、以下の一連のフローを自動化する事が可能です。

- 社内ナレッジをAIエージェントに蓄積

- 問い合わせ時に即座に回答候補を提示

- 学習によりナレッジベースを自動更新

- 利用履歴をもとに、検索精度と優先表示ロジックを最適化

- 社内に必要なナレッジをAIエージェントが提案

上記の作業を即座に行えるため業務の負担を軽くする事が可能です。多様なナレッジを管理し貴社に必要なナレッジを提案できるためJAPAN AI AGENTの導入により資料作成や意思決定をする際の判断材料が確立でき、スムーズに次の作業に取り掛かれるようになったとの導入事例も聞かれています。

AIエージェントを活用してナレッジマネジメントの強化を実現した事例や、業務全体の効率化につながった企業の活用事例をご覧いただけます。ぜひご覧いただき、どのように活用したのかなども参考にしてみてください。

日本企業のための

最も実用的なAIエージェントへ!

AIが企業の様々な職種の

方々が

普段行っている

タスクを自律的に実行

JAPAN AI AGENT

実用性の高いAIエージェンを提供

無料の伴走サポート

高いカスタマイズ性

目標設定をだけで自律的にAIが各タスクを実行

ナレッジマネジメントにおける3つの課題

業務効率化に大きく貢献するナレッジマネジメントですが、共有や管理、検索において課題もあります。

この章ではナレッジマネジメントにおける下記の3つの課題について解説します。

- ナレッジの共有に手間がかかる

- ナレッジの管理・更新に時間がかかる

- ナレッジの情報が見つけづらい

1.ナレッジの共有に手間がかかる

知識やノウハウを蓄積しても適切に共有できなければ意味がありません。ナレッジの共有方法や引き出し方など、社内で教育が必要な場合もあります。運用面で手間がかかる点が課題として挙げられます。

2.ナレッジの管理・更新に時間がかかる

ナレッジマネジメントを行ううえで、そもそも適切な形で知識やノウハウが蓄積されていないと効果を発揮しません。ナレッジを蓄積する際の形式化や暗黙知の言語化、蓄積手法などを定める必要があります。また、ナレッジを蓄積したら運用できるわけではなく、常に最新の状態にナレッジをアップデートする必要があります。

3.ナレッジの情報が見つけづらい

蓄積されたナレッジは膨大なデータ量となるため、システムが適切に構造化されていないと検索に時間を要することになります。また、検索ツールを導入してもUIが整っていないと検索性が低下します。

ナレッジマネジメントにAIを活用する4つのメリット

ナレッジマネジメントの課題を見てきましたが、この課題を解決するのがAIです。AIを利用することにより主に4つのメリットを得ることができます。

この章では、ナレッジマネジメントにAIを活用する下記4つのメリットについて解説します。

- ナレッジ抽出の効率化

- ナレッジ整理の自動化

- ナレッジ改善の自動修繕

- ナレッジ習得の効率化

1.ナレッジ抽出の効率化

前述したように、AIは大量のデータの中から適切なデータを取り出すことに優れています。同様にナレッジマネジメントにおいても、利用者が求める適切なデータを迅速に抽出することができ、検索以外の業務に時間を割くことができるようになります。

2.ナレッジ整理の自動化

AIは格納されるデータに対しファイルによる分類やタグ付けが可能です。インプットされたナレッジを適切な粒度、適切な場所に自動で保存することにより、データの検索にかかる時間を短縮することができます。

3.ナレッジ改善の自動修繕

蓄積されたナレッジに対し更新などがあった場合、AIは自動で該当データを引き出しアップデートすることができます。手動で行う必要がなく、無駄な工数を省くことができます。

4.ナレッジ習得の効率化

機械学習によって更新が必要な箇所を特定できるようにすれば、アップデートが必要な情報を認識し、既存の情報をブラッシュアップしたり新しいコンテンツを追加したりできます。

社内データのAI活用なら「JAPAN AI」

「JAPAN AI」であれば、ナレッジマネジメントに適したAIが提供可能です。「JAPAN AI」ではWordファイルやPDFだけでなくDropboxやOneDriveなどのデータ形式と連携可能なほか、コミュニケーションツールともAPI連携できるため、社内ナレッジを様々な形で収集することができます。

また、個社要件に応じたカスタマイズにより業務に適切なプロンプト作成の支援などが可能で、蓄積したナレッジを簡単に利活用するための補助が可能です。

ナレッジマネジメント・ノウハウ蓄積業務に特化したAIエージェントを搭載!「JAPAN AI CHAT」

貴社業務に特化したAIエージェントを搭載!

上場企業水準のセキュリティ環境と

活用支援を無償で提供

チャットツールなら JAPAN AI CHAT

上場企業水準のセキュリティ環境

豊富なテンプレートをご用意

自社開発のRAGで高回答精度を実現

外部連携機能をご提供

ナレッジマネジメントでAIを活用するときの注意点

ここまでAIを活用するメリットを解説しましたが、この章では導入に当たって下記の注意点を解説します。

- データの集約システムの構築が必要

- 専門知識と専任担当者が必要

データの集約システムの構築が必要

AIで活用するためには膨大なデータが必要になります。これらの大量のナレッジを格納するためのデータベースを設計する必要があるほか、暗黙知のような扱いの難しいデータについても定義する必要があります。そのため、データベース設計に多くの工数が必要になる可能性があります。

専門知識と専任担当者が必要

データベースの設計に専門の知識が必要になります。適切なデータベースを設計できなければパフォーマンスが低下する恐れもあり、社内に専門の人材がいない場合は、外部に委託するなどの対応を取る必要があります。

ナレッジマネジメントのまとめ

社内の知識や経験、ノウハウを蓄積し共有するナレッジマネジメント。データの収集、利活用に優れたAIと組み合わせることで、大きな業務改善や質の向上を実現することができます。

「JAPAN AI」ではさまざまな形式のナレッジを蓄積でき、個社の要件に応じた形でプロンプトを作成できます。ナレッジの蓄積を汎用的に行うことができ、誰でも引き出し利用することができるため、ナレッジマネジメントに最適なAIです。

ナレッジマネジメント業務を自律的に遂行するAIエージェント「JAPAN AI AGENT」

貴社業務に特化したAIエージェントを搭載!

上場企業水準のセキュリティ環境と

活用支援を無償で提供

チャットツールなら JAPAN AI CHAT

上場企業水準のセキュリティ環境

豊富なテンプレートをご用意

自社開発のRAGで高回答精度を実現

外部連携機能をご提供

AIを活用した業務工数の削減 個社向けの開発対応が可能

事業に沿った自社専用AIを搭載できる「JAPAN AI CHAT」で業務効率化!

資料では「JAPAN AI CHAT」の特徴や他にはない機能をご紹介しています。具体的なAIの活用事例や各種業務での利用シーンなどもまとめて掲載。

あわせて読みたい記事